1.機能性ディスペプシアとは

機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia: FD)は、胃および十二指腸に器質的な病変が見られないにもかかわらず、慢性的な胃もたれや心窩部痛といった消化器系の症状が持続する機能性消化不良症候群である。機能性ディスペプシアの患者は、食後の胃部不快感や早期飽満感などを訴え、日常生活に影響を及ぼすことが少なくない。疫学調査によれば、健診受診者の約11~17%、医療機関の受診者の45~53%が機能性ディスペプシアに該当するというデータがある。慢性胃炎などの器質的病変とは異なり、内視鏡検査を含む各種検査においても異常が認められないことから、機能性ディスペプシアは胃炎とは異なる疾患として扱われる。

2.機能性ディスペプシアの症状と患者特性

機能性ディスペプシアの主要症状として、以下の4症状が挙げられる。これらの症状が6ヵ月以上前に発症し、3ヵ月以上継続する場合に機能性ディスペプシアと診断される。

食後のもたれ感

胃の排出能低下により消化が停滞し、胃内容物が長時間残存することで食後に胃の重苦しさが生じる。

早期飽満感

胃の適応性弛緩の障害が原因で、少量の摂食でも早期に満腹感を覚える。

心窩部痛

知覚過敏により、胃・十二指腸への軽度の刺激にも過敏に反応し、疼痛が発現する。

心窩部灼熱感

知覚過敏が原因で、胃や十二指腸への軽微な刺激に対しても過剰に反応し、熱感を伴った不快感を感じる。

機能性ディスペプシアの典型的な患者群としては、20~30代の女性が多く、食欲はあるものの、摂食開始後にすぐ胃部不快感や吐き気を覚え、食事量に関わらず早期に満腹感を訴えるケースが多い。また、機能性ディスペプシアの患者には、心療内科や精神科で治療を受けている者や、不眠症の治療を受けている者が多く、精神的ストレスが誘因の一つと考えられる。

3.機能性ディスペプシアの原因

機能性ディスペプシアの病態は複雑であり、発症には以下の要因が複合的に関与していると考えられている。

1)胃・十二指腸の運動機能異常

適応性弛緩(食事のときに胃が拡張して食べ物を貯留する能力)や胃内容排出能(内容物を送り出す胃の能力)の低下が生じ、食物の移送が阻害されることで、消化不良や早期飽満感を引き起こす。

2)胃・十二指腸の知覚過敏

健常者では問題が生じない程度のわずかな刺激に対して過敏に反応するため、胃の伸展刺激や温度刺激、十二指腸内の胃酸、脂肪の影響により症状が誘発される。

3)精神的ストレスや過去の心因的要因

ストレスや心理的負荷が自律神経系に影響を与え、胃の運動機能や知覚機能の調整に障害が生じることがある。

4)胃酸過多

胃酸の過剰分泌が胃や十二指腸の粘膜を刺激し、痛みや不快感を生じる。特に食後の胃酸逆流が胸やけや胃もたれの症状を悪化させることがある。

5)その他胃酸過多

サルモネラ感染等による急性感染胃腸炎、ピロリ菌感染による慢性胃腸炎、喫煙、不眠、生活習慣の乱れ、遺伝的要因も発症に関与する場合がある。

4.機能性ディスペプシアの患者像

年代、性別に関わらず機能性ディスペプシアと診断される可能性があるが、20~30代の女性に多い傾向がある。症状としては、食欲はあるものの食べ始めると食べられないという方や、お腹が空かないという方も見られる。

また、機能性ディスペプシアは心理的な要因との関係が強いことが知られており、精神科や心療内科に通院して治療を受けている方、不眠症で睡眠導入剤を使用している方、治療を受けていなくても適応障害や双極性障害など精神疾患の診断基準を満たしていると考えられる方など、仕事や家庭の人間関係で強いストレスを抱えている方が散見される。

※監修医師の施設における傾向

5.機能性ディスペプシアの診断方法

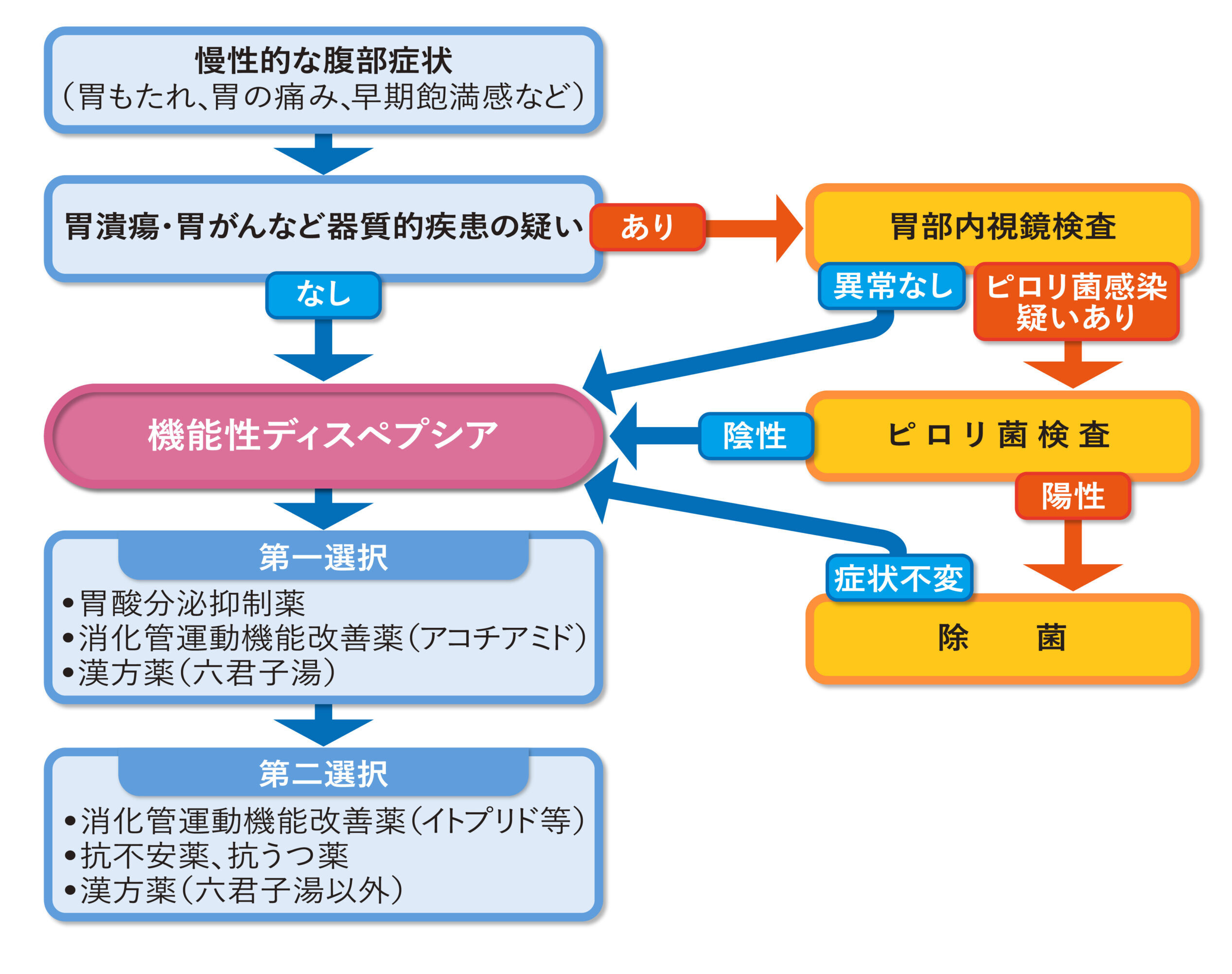

機能性ディスペプシアは、器質的異常が見られないにもかかわらず、慢性的な胃もたれや痛みなどの自覚症状を伴う疾患であるため、その診断には、器質的な消化器疾患(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん等)の除外が必要である。患者が食後のもたれ感、早期飽満感、心窩部痛、心窩部灼熱感を訴える場合には、消化器症状と体重減少や発熱の有無などを確認する。また、胃部内視鏡検査、血液検査、ピロリ菌検査、腹部超音波や腹部CT検査を実施し、機能性疾患の有無について診断を行う。

6.機能性ディスペプシアの治療法と対策

機能性ディスペプシアの治療には、患者の症状や病態の原因に応じた薬物療法が主に採用される。

表1 機能性ディスペプシアの症状と対応する医薬品成分

| 主な症状 | 主な原因 | 成分名 |

|---|---|---|

| 食後のもたれ感 | 胃・十二指腸の運動機能障害 | ■消化管運動機能改善薬 ・アコチアミド ・イトプリド ・モサプリド ・トリメブチン ・メトクロプラミド ・ドンペリドン など ■漢方薬(六君子湯など) |

| 早期飽満感 | ||

| 心窩部痛 | 胃・十二指腸の知覚過敏 | ■胃酸分泌抑制薬 ・オメプラゾール ・ランソプラゾール ・シメチジン ・ファモチジン など |

| 心窩部灼熱感 |

機能性ディスペプシアと診断された患者に対しては、まず消化管の運動機能改善薬が用いられることが多い。特に、胃や十二指腸の運動機能低下が関与すると考えられる場合、アコチアミドやイトプリドなどの消化管運動機能改善薬が処方される。これらは胃の運動を活性化させ、消化機能の向上に寄与することが示されている。

さらに、胃酸への知覚過敏が主たる要因と考えられる場合、オメプラゾールやシメチジンなどが使用され、胃酸の分泌を抑制することで症状の緩和を図る。また、漢方薬である六君子湯は、消化管の機能を調整するとともに、患者の精神的な不安を軽減する作用が期待されており、機能性ディスペプシアの治療に有効とされる場合がある。これらの治療選択は、患者個々の症状および病態に基づき、最適な治療効果を目指して行われる。

図1 機能性ディスペプシア治療の流れ

これらの成分は主に医療機関で処方される医療用医薬品であるが、例えばイトプリドなど、OTC医薬品(市販薬)として販売が許可されている成分も存在する。

表2 機能性ディスペプシアの各成分の取り扱い場所

| 分類 | 主な成分 | 医療用 医薬品 |

OTC 医薬品 |

|

|---|---|---|---|---|

| 消化管運動機能改善薬 | コリンエステラーゼ阻害薬 | アコチアミド | 〇 | × |

| ドパミン(D2)受容体拮抗薬 | イトプリド | 〇 | 〇 (要指導医薬品) |

|

| メトクロプラミド | 〇 | × | ||

| ドンペリドン | 〇 | × | ||

| セロトニン(5-HT4)受容体作動薬 | モサプリド | 〇 | × | |

| オピオイド受容体作動薬 | トリメブチン | 〇 | 〇 (第2類医薬品) |

|

| 胃酸分泌抑制薬 | プロトンポンプ阻害薬 | オメプラゾール | 〇 | × |

| ランソプラゾール | 〇 | × | ||

| ヒスタミンH2受容体拮抗薬 | シメチジン | 〇 | × | |

| ファモチジン | 〇 | 〇 |

||

※OTC医薬品の成分は小林製薬調べ(2024年10月時点)

加えて、機能性ディスペプシアの発症にはしばしば心因的要因が関与していることから、抗不安薬や抗うつ薬などの精神作用薬が併用されることもある。

機能性ディスペプシアの症状の背景には、不規則な生活習慣や食習慣の乱れが影響する場合も多い。例えば、睡眠不足、運動不足、不規則な食事時間、栄養バランスに偏りのある食事内容が原因である場合、これらの生活習慣を改善することが症状の緩和につながることが報告されている。したがって、薬物療法に加え、患者の生活習慣への介入も機能性ディスペプシアの包括的な治療には不可欠であると考えられる。

監修医師

南流山内視鏡おなかクリニック院長 前田孝文